昨年発見され、こちらでも何度かご紹介してきましたホンヤドカリ属の新種ですが、、、

- ホンヤドカリ属に新種現る! - 2014/5/16

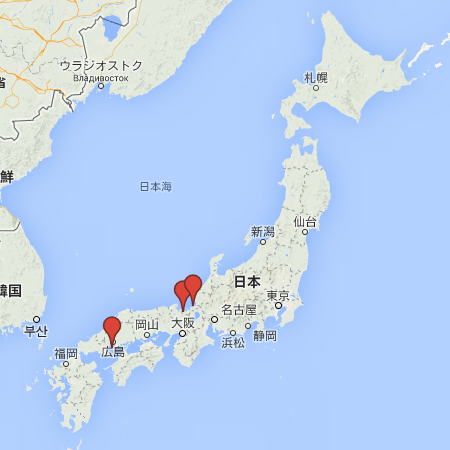

- 新種ホンヤドカリを確認するため江田島へ - 2014/6/18

- 新種とゴホンアカシマホンヤドカリの比較 - 2014/6/28

- ヤドカリ散策:越前海岸、美浜原発 - 2014/8/3

本日ついに新種記載されました!!!

和名: エタジマホンヤドカリ

学名: Pagurus rectidactylus Komai, Saito & Myorin, 2015

Pagurus rectidactylus Komai, Saito & Myorin, 2015

Pagurus rectidactylus Komai, Saito & Myorin, 2015

Pagurus rectidactylus Komai, Saito & Myorin, 2015

そう、学名に僕の名前(明林)がっ!?

前回のカシワジマヒメホンヤドカリ/Pagurixus fasciatus Komai & Myorin, 2005に続いて、10年ぶり2度目の快挙です♪

詳しくはZootaxaに論文の要約があるのでご興味があれば♪

Zootaxa 3918 (2): 224–238 (11 Feb. 2015)

A new species of the hermit crab genus Pagurus Fabricius, 1775 (Crustacea: Decapoda: Anomura: Paguridae) from shallow coastal waters in Japan, with a checklist of the East Asian species of the genus (PDF)

TOMOYUKI KOMAI, YUMA SAITO & EIJI MYORIN

改めて去年を振り返ると、なんかイベントが目白押しでした。。。

- 潮間帯からは今世紀初となるホンヤドカリ属の新種発見 (2014/3)

- 台湾Illumagic本社&新工場視察 (2014/8)

- MACTE8講演 光によるサンゴのカラーマネージメント (2014/9)

- コーラルフリークス 12巻 インタビュー掲載 LEGEND OF AQUALIST (2014/10)

- 第17回サンゴ礁学会参加 フルスペKR特設ブース設置 (2014/11)

- フルスペKR生誕3周年記念 (2014/12)

そして今年も年明け早々、ヤドカリの学名に名前がっ!?

これもひとえに、いつも温かく応援してくださる皆さんのおかげ様々です!

でも~僕の日頃の行いも良かったよね???笑

もう、運使い果たしたかな???曝

と言う訳で、今後ともよろしくお願いいたします。