2015最新システムLEDライト第五弾(ラスト)は、eco-lamps KR93SPです。

- AI Prime - 2015/06/17

- eco-lamps KR90DR - 2015/06/22

- AI Hydra 52 / Hydra 26 - 2015/06/24

- EcotechMarine Radion G3 Pro 2015/06/26

- eco-lamps KR93SP 2015/06/28 ← 今ココ

今回は特にバッサリと最短で参りましょう~♪笑

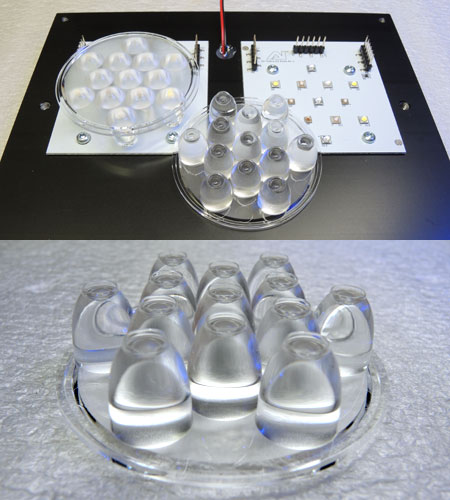

eco-lamps KR93SP 外観

かれこれ過去4年間、同じ外観/同じスペクトル設計で走り続ける超ロングランKR93SPですが、レンズがプリズム化したり、サーマルプロテクタ(温調機能)が付いたり等、小さな変更はたびたび実施されてきました。また、LED素子の出力や波長精度も年々進化しているので、現行ロットがもっともハイスペックであることは言うまでもありません。

ただ、売る側としては早くモデルチェンジして欲しいのが本音だそうですが、僕としては今のところまったく必要性を感じてなかったりして(曝)

うーん、、、WiFiとかあると便利ですかね?

一度設定したらそうそう滅多に設定しないし、その都度本体で設定すれば用足りると思うんだけど。。。あ、eco-lampsは付けたがってるみたいですが(笑)

搭載素子数が多いから、出力も基本1W駆動で十分だし。。。

でも3W駆動くらいまで引き上げた方が市場は喜ぶんだろうなぁ~笑

ただ、スペクトルに関しては、もう触る余地がなくて。。。汗

たまに380nm等のUV-Aの要望もあるけど、コストや需要を考えたらそれはバイタルウェーブの仕事だし、作るならいずれバイタルウェーブのラインナップとして考えますよ。 それか、UV素子やUV用レンズがさほどコストアップにならない時期が来たら採用はあり得るかな。 間違っても、素子を入れた事実だけで満足しちゃうとか、実質の波長強度が確保出来ずに妥協する、なんてお粗末だけは絶対に許されませんから。

eco-lamps KR93SP ビーム角

うーん、Hydra見ちゃうとダメだなぁ。。。面積では勝ってるのに、物足りなく感じる(汗)

次の案は、サークルもサイドも同じ75°にして、その分出力アップさせますか?

フレネル加工も、、、素子数が多いからコストが掛かるかなぁ?

ま、その時はAIに相談してみよう。引き替えにフルスペの技術相談受けたりして?笑

て言うか、どのみちフレネル加工を真似するなら事前にAIに話通しておきたいしね。

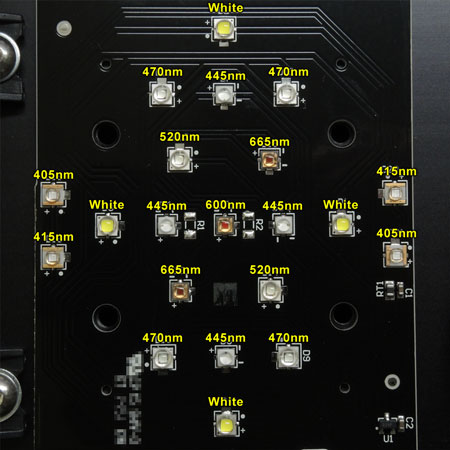

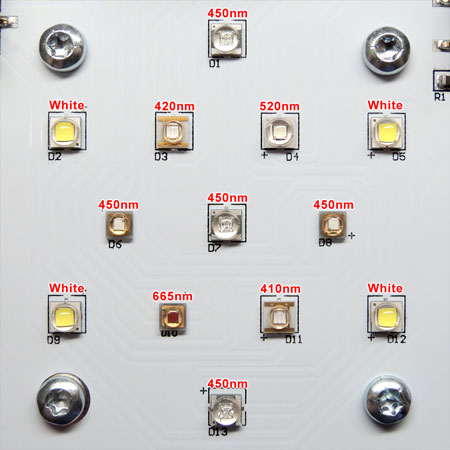

eco-lamps KR93SP 採用LED

またまた撮り忘れ(汗)

他社の製品は興味津々だから真っ先に分解する(曝)けど、KRはいつも見慣れてるから分解する発想が出ない。結果、返却してから撮り忘れに気付く、みたいな(苦笑)

でも、たまたまレンズ越しの写真があったので参考まで。

はい。いつもの汎用パッケージです。でもUV系はどこよりも強い最強ランクです♪

一応、波長精度はこうなってます。

| 採用LED素子 | 公称データ | 実機データ | 実測波長 | |

|---|---|---|---|---|

| KR93SP-24S | KR93SP-30S | |||

| UV | Epileds 400nm | ○ Epileds | 400.2nm | 400.3nm |

| BlueViolet | Epileds 425nm | ○ Epileds | 426.4nm | 425.6nm |

| RoyalBlue | Epileds 450nm | ○ Epileds | 450.1nm | 449.8nm |

| Blue | Epileds 475nm | ○ Epileds | 473.7nm | 474.5nm |

| Cyan | Epileds 500nm | ○ Epileds | 500.3nm | 500.7nm |

| CoolWhite | Bridgelux 8000K | ○ Bridgelux | - | - |

| NeutralWhite | Bridgelux 4000K | ○ Bridgelux | - | - |

一般的によく言われるLEDの波長誤差はよく±5nmなんて言われますが、こうしてみるとKRは±1nm、ズレても±2nmで収まってるようです。素晴らしい!笑

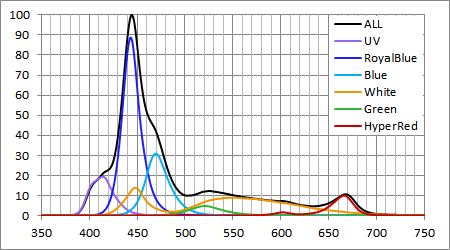

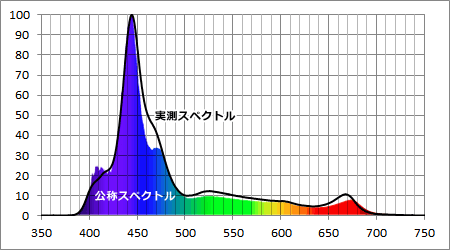

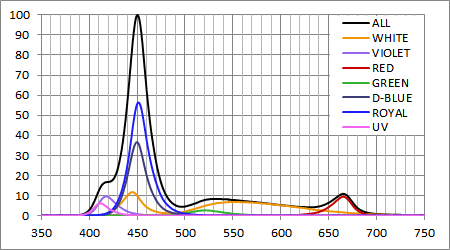

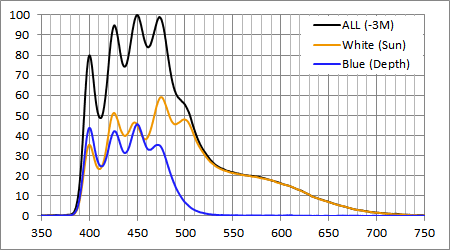

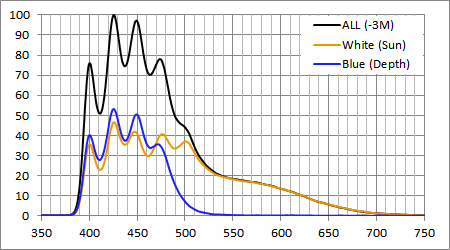

eco-lamps KR93SP スペクトル

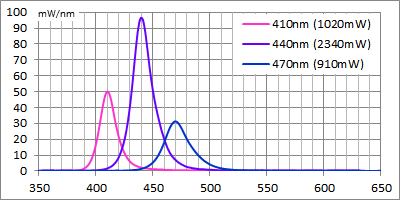

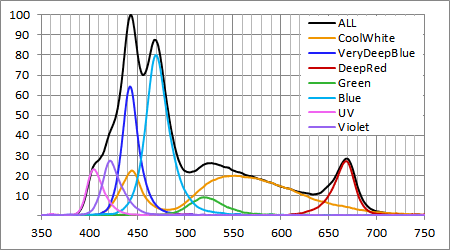

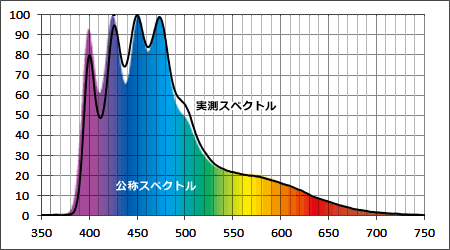

まずは、KR93SP-24S。

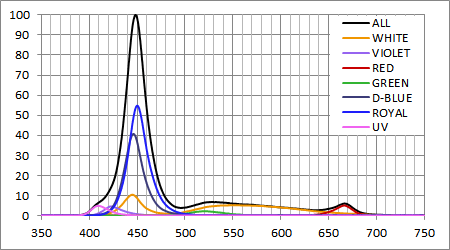

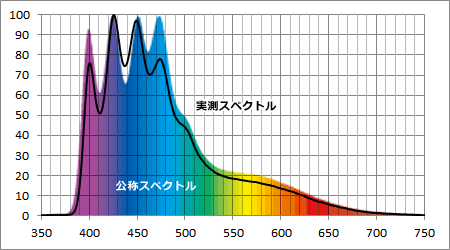

続いて、KR93SP-30S。

スペクトルの説明は今さら不要ですよね。白chが太陽、青chが深度、2つを調光して海中スペクトルを再現、と言うコンセプトです。調光を失敗することも無いし、どう混ぜても海が浅いか深いかにしかなりません。生体にもっとも優しい安全設計です。

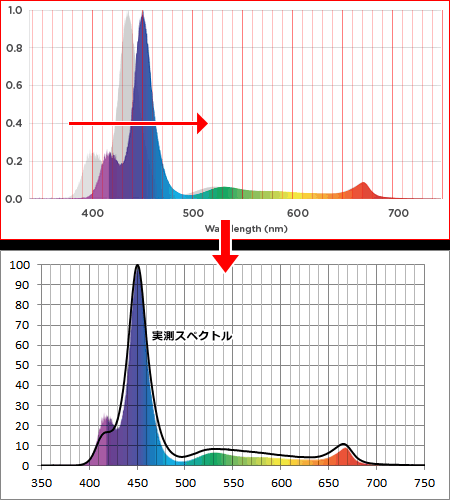

注意点としては、上記スペクトルはいずれも本体中心直下のスペクトルですが、KR93シリーズは筐体全体に7種類の波長のLED素子が一定パターンで順に配置されているため、素子密集ユニット製品とは違い、測定ポイントによってスペクトルがやや変化すると言うことです。そのため、サイズ毎の中心直下スペクトルも結構変わります。その意味もあって、ど真ん中にサークルがある24インチと、ど真ん中にサークルがない30インチの2タイプを測定しました。また、24インチはその中心サークルにムーンLEDも持っているため、450nmも多くなります。結果、KR93SPは測定ポイントによってスペクトル中の400nm/425nm/450nm/475nmのピーク高がピコピコ上下することになります。

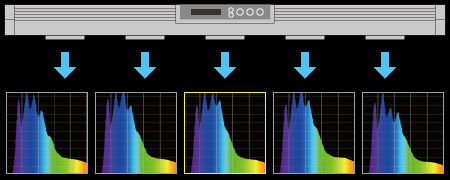

* KR93SP-24Sの各サークル直下のスペクトル変移 (測定:MK350+スマホ)

ただ、せいぜい1-2割前後の振れなので、水面の揺らぎと相まって良い感じの海面キラキラ波紋効果が得られそうだなぁ~♪とポジティブにお考え頂ければ幸いです(笑)

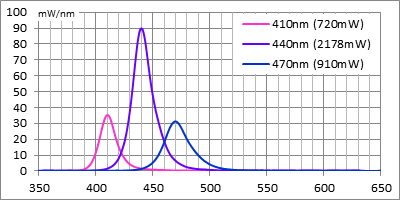

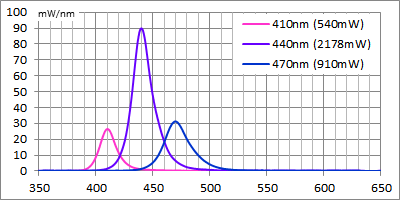

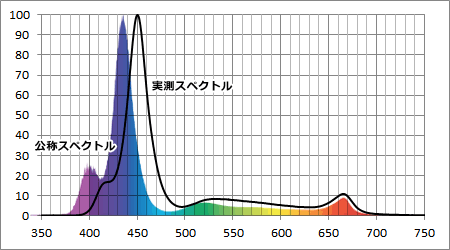

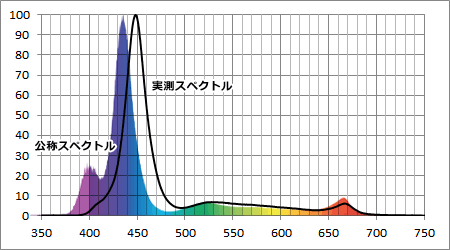

そして、公称スペクトルと実測スペクトルの比較。

まずは、KR93SP-24S。

続いて、KR93SP-30S。

うーん。。。我ながらキモチイイ(笑)

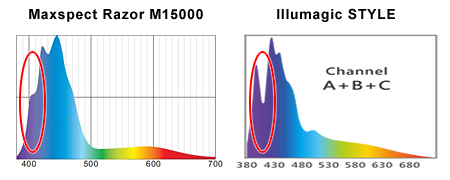

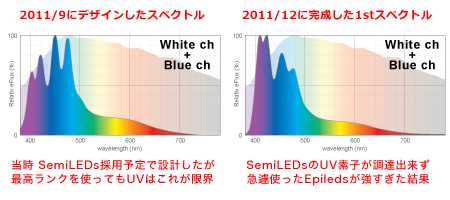

思い起こせば、4年前に設計したフルスペクトル最終案がコレ↓(左)です。

「進歩が無い」と受け取るか、「完成された」と受け取るか、判断はお任せします(笑)

ただ、他社がスペクトルに迷走する中、安定のフルスペクトルを供給し続けたのも事実。

結果、他社は過去のスペクトルに対する責任から、アップグレード対応の道を残しました。

しかしそれもまたプロの仕事です。迷走と波紋だけを残した製品も多い中。。。

フルスペの場合は、当時予定していたSemiLEDsのUV素子が運悪く調達不能になり、急遽別の大光量UV素子を探す羽目になって焦りましたが、今思えば運命だったのかな。お陰で今も現役でフルスペの最強UVを支えてくれているEpiledsとの出会いに繋がりましたから。それがグラフ(右)のエピソードです。それで勝手にスーパークール・マリンブルーみたいなスペクトルになりました。狙った訳じゃないけど結果オーライ(苦笑)

その後は、ブルー系の光量も徐々にUV系に追いつき、現在の山切りカット品質に(笑)

その間も、スペクトルの基本設計は変わることなく、今に引き継がれているという訳です。

いやぁ~、我ながら未来を見越した良い設計をしましたなぁ~♪笑

eco-lamps KR93SP 操作性

操作系は、シンクロ機能が追加された2012年以降、ほとんど変わっていません(笑)

今後、その長寿記録がどこまで更新されるのか。。。汗

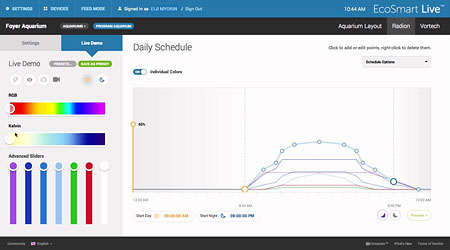

なんて、それだけじゃあまりに寂しいので、ちょっとだけ色気も見せておきます(笑)

と言っても、あくまで過去の提案や実験程度のモノですが。

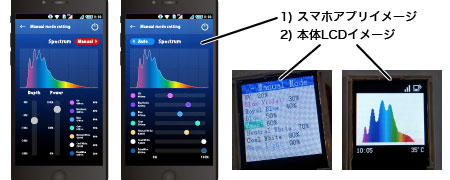

スマホアプリのイメージは最近eco-lampsが送ってきたモノですが、どうやらeco-lampsが現在独自に製造販売しているKRV5と言うモデル用に試行錯誤しているスマホアプリ画面イメージだそうです。そこへ僕がフルスペのスペクトルを重ねてみました(笑)。確かにこうして見ると、WiFiも良いなぁ~♪ ・・・あれれ?爆

本体LCDイメージは、かれこれ1年ほど前になりますが、将来的なKR用にどうか?と言うのでテスト表示画像を見せてもらった際に、試しにスペクトルも表示させてみて!とお願いしたモノです。エライやっつけスペクトルですが(爆)

あぁ。。。本体画面にこんな表示を出せたら最高だなぁ。。。と夢見て早1年。。。

月日の経つのは早いモノですね(爆)

と言うわけで、引き続き気長にお待ちくださいませ。いつか花を咲かせてみせます♪

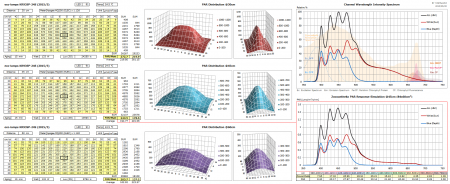

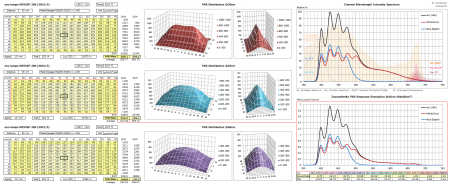

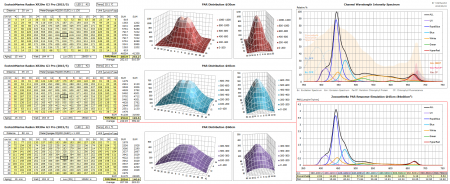

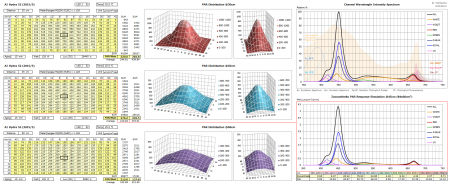

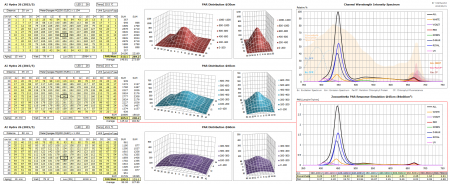

eco-lamps KR93SP PAR分布

最後に、お役立ちPAR/Wattグラフをどうぞ! (クリックで大画像)

まずは、KR93SP-24S。

無断転載禁止 / Unauthorized reproduction prohibited.

Gebrauchen die Bilder ohne Genehmigung verboten.

続いて、KR93SP-30S。

無断転載禁止 / Unauthorized reproduction prohibited.

Gebrauchen die Bilder ohne Genehmigung verboten.

30cm距離のPAR分布は、サークル55°ビームがてきめんに効いて鋭い!痛そう!笑

ただ、横方向や45cm/60cmで見れば、やはり面発光のメリットが出ていますね。

なぜKRがコストに反してまで水槽毎にサイズを用意しているのか、コレが答えです。

水槽毎に少しでも省エネに、少しでも大光量に、少しでも満遍ないPAR分布を、と。

さらに、本来ならばKRは1W駆動の恩恵で王者に君臨するはずのPAR/Watt。。。

でも、悔しいことに、HydraにもRadionにも僅かに負けちゃいました。。。

そう考えたら、CreeやOSRAM等の大手メーカーの超高効率LED素子は凄いなぁ。。。 特にOSRAM LD CQAR(440nm)の1200mW@700mAなんてバケモンですね。 恐っろしい時代になりました。そんなの5W駆動された日にゃ勝てる気がしません(汗)

ソレに勝つには、同じバケモンを1W駆動で大量に並べるしか。。。曝

最後に、KR93SPのオススメポイントをまとめます。

- 業界トップのUV域390-420nmの光強度!

- 海中のワイドバンドブルー400-500nmを完全再現!

- 太陽の白chと深度の青chによる直感的な調光システム!

- 1W駆動×多素子による高効率&大光量!

以上、KR93SPのレビューでした。

次回、今回のレビューの総括を簡単にまとめたいと思います。