「KRのUV素子は世界を救う・・・」

僕は常日頃、そう考えています。真顔で。

でも、今のところKRユーザーしか救えてない…

そんな折り、ちょうど手元にそそられる素材が召喚され、衝動は抑えきれないものに♪笑

AQUA SANRISE PLUS MMCスペシャル!!!

その30cm用R30モデル!

じゃ、これに先日のKR用のUV素子を入れてみようぜ~♪ というのが今回の実験です。

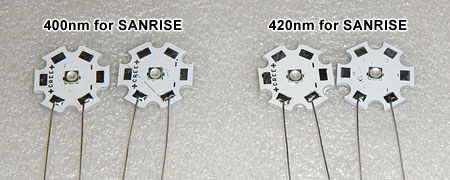

でも、本採用品(400nm/425nm)は勿体ないので、不採用品(395nm/415nm)で試してみます(笑)

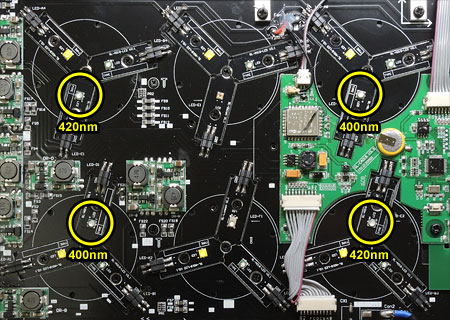

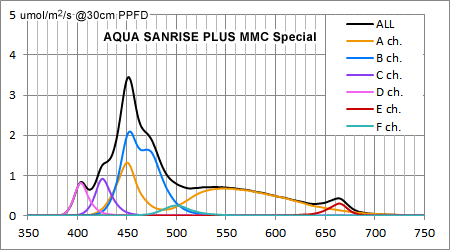

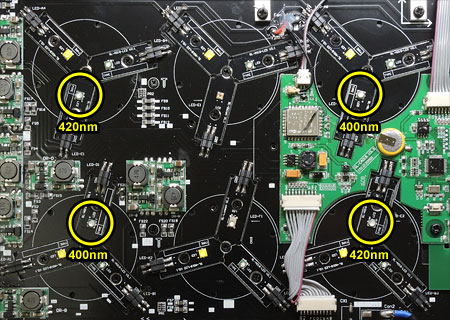

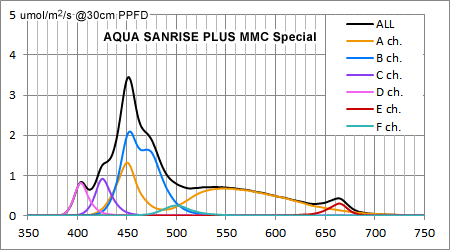

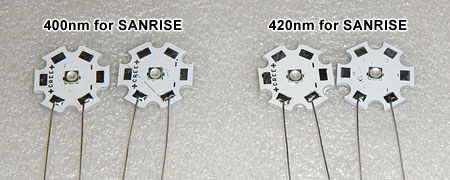

このように、R30モデルには400nmが2ヶ、420nmが2ヶ搭載されています。

18素子中4素子がUV系と言うことは、UV素子率20%超えてます♪

でも、その割にスペクトルのUV域が弱いんだよね。。。

ホントは400nmと420nmが2ヶずつ、450nmと470nmが3ヶずつなのに、測定結果を見る限り、400nm/420nmが2ヶずつ、450nm/470nmが5ヶずつか!?

ってくらいの差があるように見えます(汗)

※実際、400nm+420nm=約40、450nm+470nm=約100のPPFD

では、作業に取りかかります。

こちらが換装前のSANRISEオリジナルのUV素子400nmと420nm。

パッケージメーカーは不明ですが、Epiledsチップを使ったよくある3535素子です。

で、KR用UV素子に換装後の状態がこちら。

おおぅ? 暗かったUV素子がそこそこ明るくなったような???

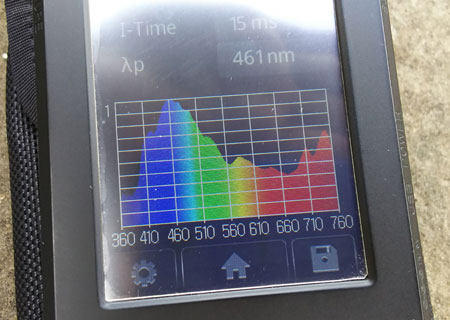

念のためPPFDを測っておきました。

こちらが換装前。

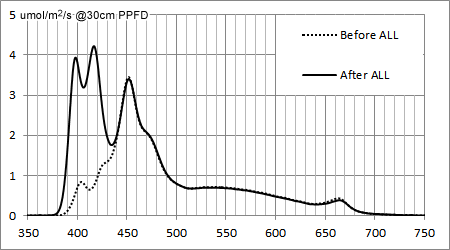

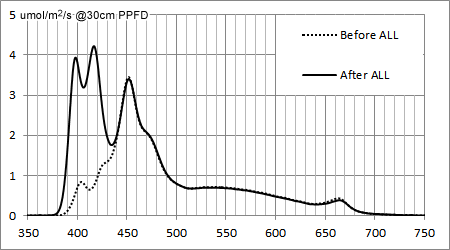

UV強化前は248 umol/m2/s @30cmありましたが。。。

げっ!?

317 umol/m2/s @30cmも出てるやん!?

UV素子の換装だけなのに、PPFDが軽く20%オーバーしちゃいました♪汗

コレは期待大ですぜぇ~?

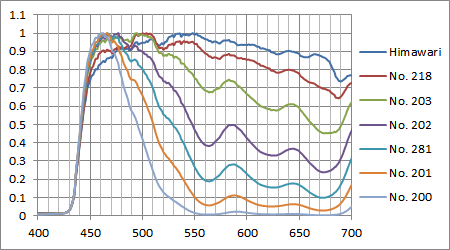

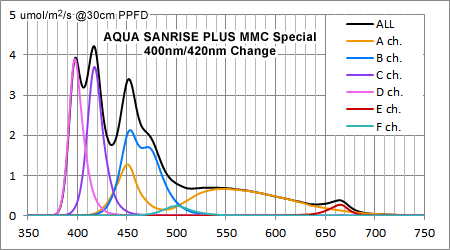

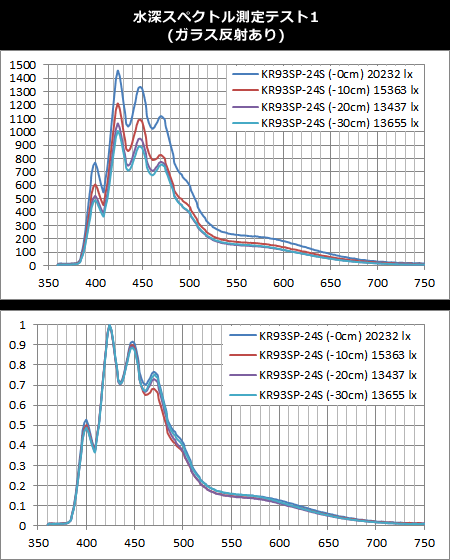

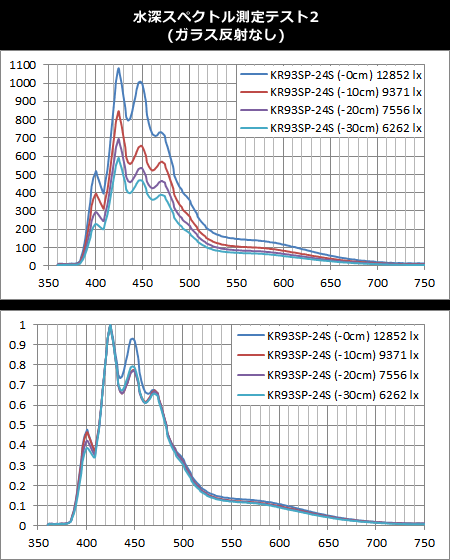

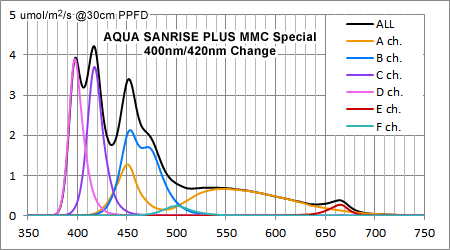

そして、スペクトル強度を測ったら どどーん!!!

一気にフルスペやスーパークール・マリンブルーの世界へようこそ♪笑

マジかっ!!!

UV強度、何倍増えとんねん!!! 強化されすぎっ!!!

て言うか、今までのSANRISEが弱すぎたってことか!?汗

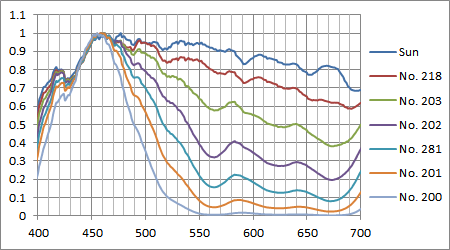

気になるスペクトルのビフォーアフター比較はこちら!

ちょ、、、やった本人も激しく戸惑っております(汗)

ザックリ見ても、界王拳4倍です!爆

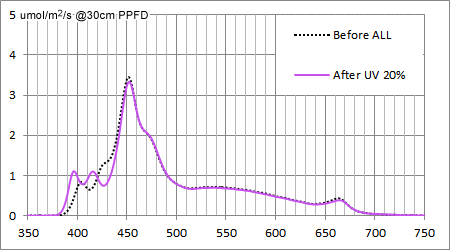

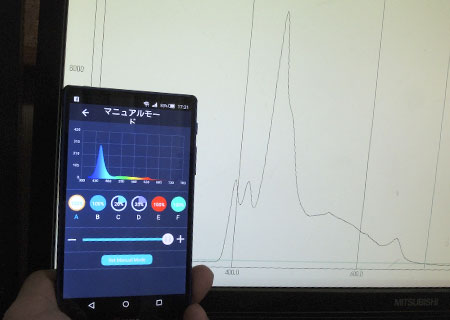

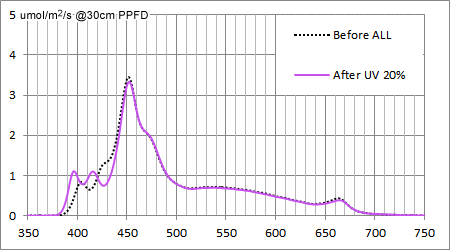

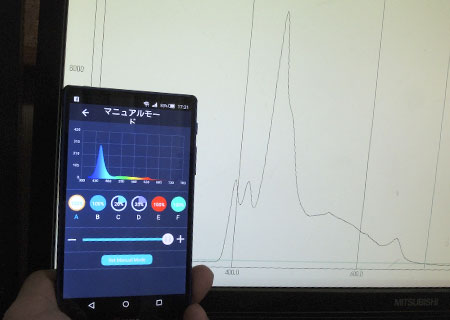

で、400nmと420nmを各20%まで下げたら、ようやく元のUV強度に近づきました(汗)

* このスマホアプリは本家SANRISE用なので、スマホの表示スペクトルは異なります

とは言え、UV素子の出力が純粋に4倍差であるとは考えにくいです。

仮に、KR用UV素子が各600mW@350mAあるとして、じゃーSANRISEのUV素子が各150mW@350mAなのか?と言うと、いくら何でも今時そんなに弱い出力のUV素子がある訳がない。試しにSemiLEDsの最近のデータシートを見ても、最低ランクでさえ400mW@500mAから。@350mA換算でも300mW前後はあるはず。

これは、きちんと理屈を解明せねばなるまい!

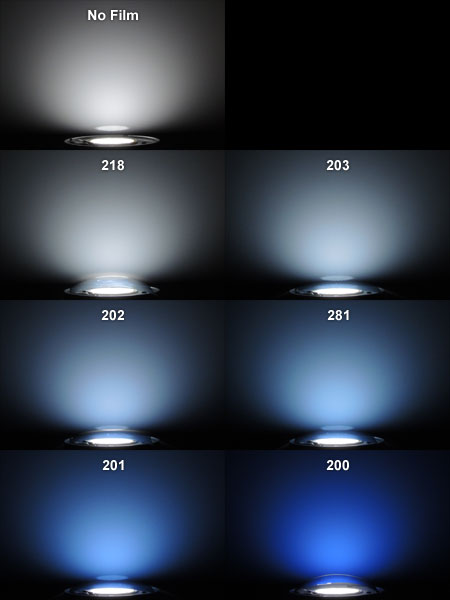

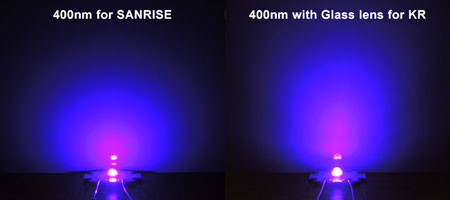

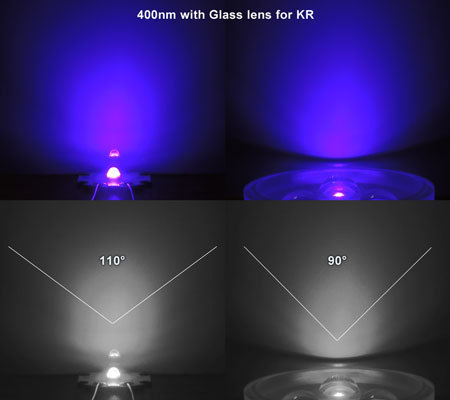

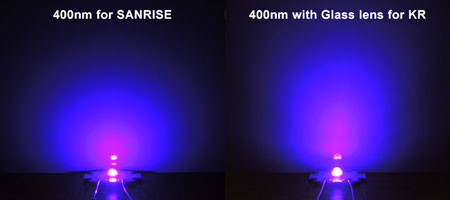

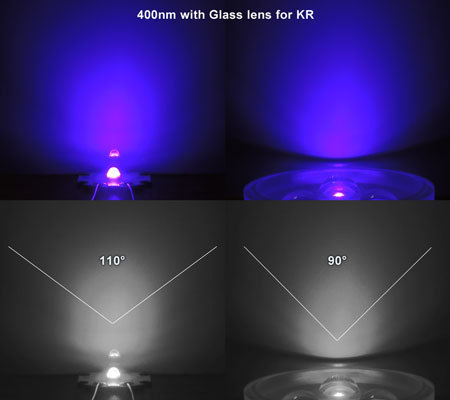

まず考えられる要因が、KR用UV素子のガラスレンズ自体のビーム角です。

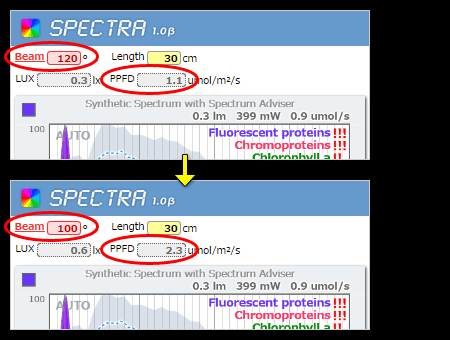

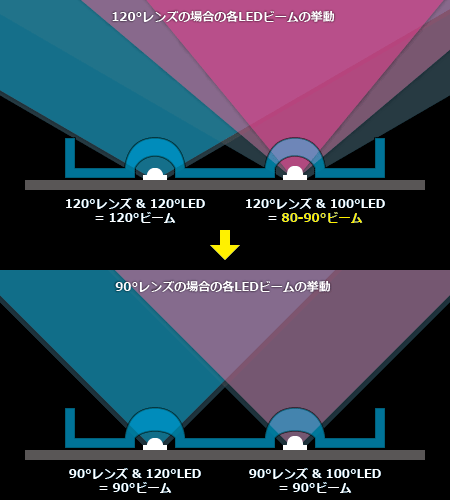

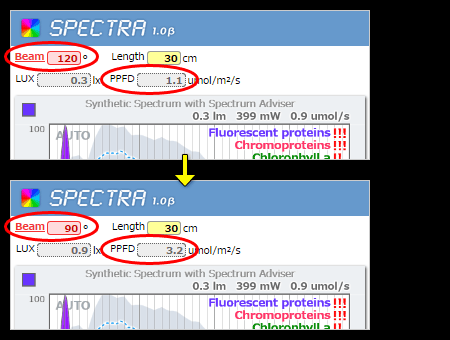

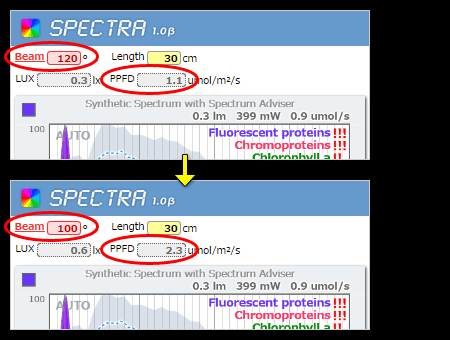

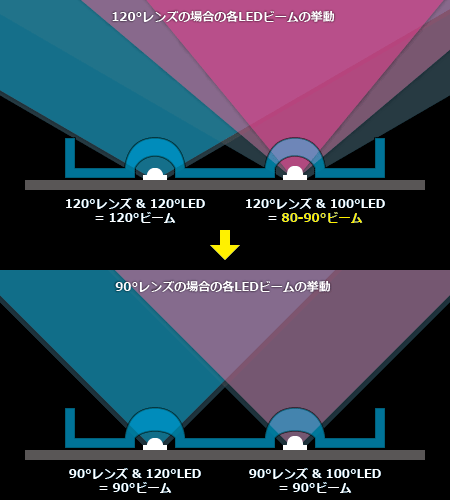

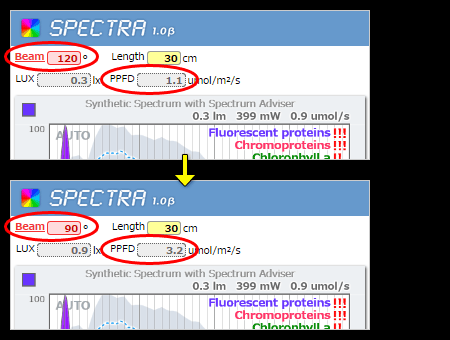

通常、一般的な3535サイズ(Cree XP互換)のLED素子のビーム角が120-140°であるのに対し、KR用UV素子のビーム角はご覧の通り約100-110°でした。これは、スペクトラでビーム角がPPFDに与える変化を試せばすぐに理解できると思うけど、例えばビーム角120°→100°の変化は、PPFDの2倍引き上げに十分な変化なんです。

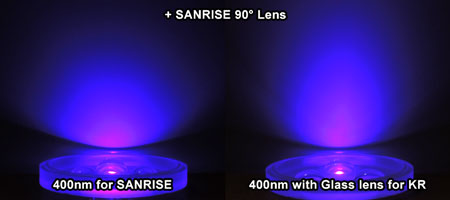

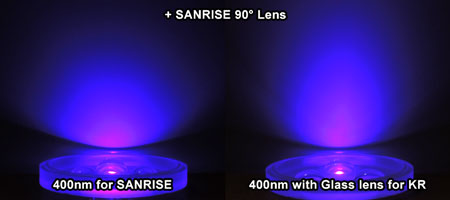

また、例えば90°レンズに120°LEDを放り込んでも90°ビームになるだけですが、逆に120°レンズに90°LEDを放り込むとLEDの90°ビームが120°レンズによってさらに集光効果を受け80°程度のビームに収束します。そうなると、PPFDは軽く4倍です(笑)

そういう考察を経ると、今回の界王拳4倍現象は、SANRISEのレンズが120°程度の広角レンズだから起き得た問題であることが見えてきます。もしSANRISEレンズがKR用UV素子の100-110°より狭角だった場合、スペクトルには界王拳2倍程度しか現れなかったでしょう。なぜか?

仮にSANRISEのレンズがリアルな90°だった場合、KR用UV素子の100-110°も、他のCree XP等の120-140°も、すべてSANRISEレンズにより90°に集光されます。と言う事は、UV以外のビーム角も120°→90°へ変換され2倍以上スペクトル強度が引き上げられます。よって、相対的に見ればUV強度は半分に下がる、と言う訳です。

上の図の意味は、ザックリと言えば、

120°レンズの中にそれよりも狭角なビーム角を持つLED素子がある場合そのLEDの放射照度のみ増加するが、いずれのLED素子よりもレンズ自体が狭角な場合、すべてのLED素子のビームはレンズのビーム角に支配され一様に揃う。

と言う意味になります(厳密にはレンズの光学特性により変化します)

実際に120°レンズ+100°LEDで80-90°ビームに収束しているのが判るでしょうか?

この集光効果は、界王拳2倍を容易く界王拳3倍に引き上げます(笑)

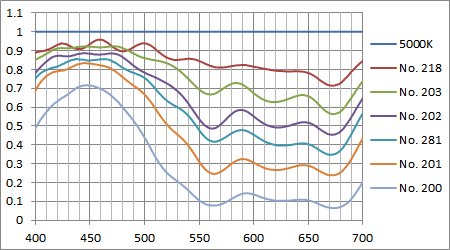

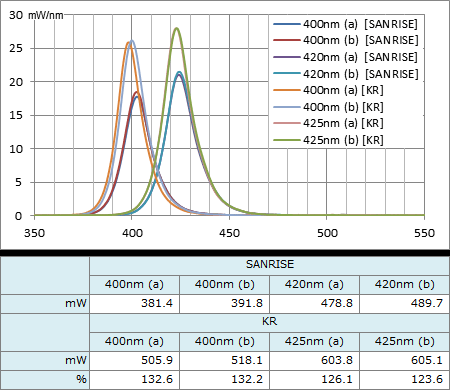

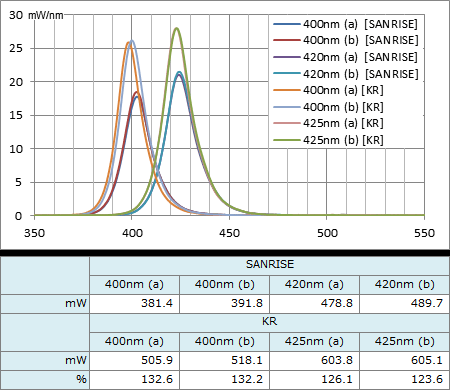

さらに、実際に取り外したSANRISEのUV素子を直接積分球で測定して、KRのそれと波長強度を比較してみました。

* KR用425nmの放射束に600mW@350mAを割り当てて計算しています

はい。実際にはSANRISEとKRのUV素子には2倍までの差異はなく、せいぜい1.3倍差どまりでした(但し、このKR用UV素子は不採用品)。400nmが300mW台後半、420nmが400mW台後半なら、比較的まともなUV強度の素子と言えますね。

よって、120°レンズ+100°LED=90°ビーム効果が残りの2.7倍差となり、正味4倍の界王拳を生み出したと言えそうです。

結論

今回のUV強化後のスペクトル強度の差異は、

UV素子の波長強度差1.3倍 + 素子とレンズのビーム効果2.7倍 = 界王拳4倍

によってもたらされた可能性が高いです。

∴ SANRISEのUV素子は、およそ400-500mW弱だろうと考えられます。

これは、他社に劣らず十分なUV強度であり、むしろ他社より強いかも知れません。

以上、検証終わり。

ただ、SANRISEは早く本当の90°レンズを作ることをお勧めします!

この記事を読めば光学レンズの重要性は身に染みて理解できたはずですし。

既に機能面は秀逸ですから、性能面でもRadionやHydraを凌駕しましょうよ♪笑

尚、最後に重要な補足をしておきます。

僕がたまに使う「界王拳」とは、漫画ドラゴンボールに出てくる技の名称です。その奥義を使うと、戦闘力が2倍にも3倍にも増えます(うろ覚え)。で、僕は身の回りの様々な事象に際して何かが倍増していく様を「界王拳○倍!」と表現することにしています。なぜか?

強さを誇張するにはちょうどいい尺度だからです♪笑

* 画像は拾いもの

尚、必殺仕事人による制裁の際は○倍返しを愛用してます(爆)

・・・そろそろ続報いきますか。

こちらのエントリーもどうぞ♪